La couleur et la luminosité des étoiles

Les étoiles paraissent blanches dans le ciel mais en

faisant attention, on remarque aisément que chacune a une couleur dominante

(rouge, bleu, jaune ... etc). Cette simple caractéristique donne beaucoup

d'informations à propos des étoiles. Explications ...

Couleur

Le ciel étoilé ne brille pas des mêmes feux. Betelgeuse nous apparaît rougeâtre, Rigel est bleue... Pourquoi les étoiles se présentent-elles sous diverses couleurs ? C'est une question de température.

Plus un corps est chaud, plus il émet de radiations bleues. Ainsi, les étoiles bleues sont chaudes, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de degrés (à la surfarce, le coeur dépassant 15 millions de degrés). Vega, dans la constellation de la Lyre, est, par exemple une belle bleue. Plus un corps est chaud, plus il émet de radiations bleues. Ainsi, les étoiles bleues sont chaudes, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de degrés (à la surfarce, le coeur dépassant 15 millions de degrés). Vega, dans la constellation de la Lyre, est, par exemple une belle bleue.

Inversement, les corps froids renvoient une lumière rouge. Ainsi les étoiles rouges sont froides, jusqu'à quelque 2500 degrés. C'est le cas d'Antares, dans le Scorpion, d'Aldébaran, dans le Taureau. Inversement, les corps froids renvoient une lumière rouge. Ainsi les étoiles rouges sont froides, jusqu'à quelque 2500 degrés. C'est le cas d'Antares, dans le Scorpion, d'Aldébaran, dans le Taureau.

L'oeil ne voit pas tout ! Certains astres émettent des rayonnements ultraviolets, encore plus chauds que la lumière bleue, tandis que d'autres renvoient des infrarouges, plus froids que la radiation rouge.

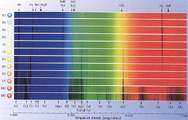

Grâce à l'analyse spectrographique, on a obtenu dix classes d'étoiles, désignées chacune par une letttre, dont on retient surtout les sept premières, les plus importantes : O, B, A, F, G, K, M... (Pour mémoriser l'ordre, les astronomes américains ont inventé la phrase : Oh Be A Fine Girl, Kiss Me...) Grâce à l'analyse spectrographique, on a obtenu dix classes d'étoiles, désignées chacune par une letttre, dont on retient surtout les sept premières, les plus importantes : O, B, A, F, G, K, M... (Pour mémoriser l'ordre, les astronomes américains ont inventé la phrase : Oh Be A Fine Girl, Kiss Me...)

La température de surface va décroissant depuis les étoiles O, les plus chaudes (et bleues) vers le M, puis les R, N et S qui sont les plus froides (et rouges). Pour affiner ce classement, o a subdivisé chaque classe en dix sous-classes de 0 à 9, telles que B0 sera plus proche de O9 que de B9.

En observant le ciel, vous pouvez voir Rigel du groupe B8, Véga de type A0 et Arcturus pour le type K0, Antarès étant une étoile M0. Notre Soleil est en fait une étoile moyenne, de type G2, dont la température de surface est de 5500°c.

On ne peut pas dire à quelle catégorie appartient une étoile à l'aide de sa seule température : il faut aussi regarder sa luminosité.

Luminosité

Il existe deux luminosités : celle que l'on voit par les nuits étoilées, la luminosité (ou magnitude) apparente, et celle qui est intrinsèque à l'étoile (magnitude absolue), c'est-à-dire indépendant de l'endroit du cosmos d'où on l'observe. Ainsi une étoile située à une année-lumière a la même luminosité intrinsèque que si elle se trouvait à 10 années-lumière, mais sa luminosité apparente est beaucoup plus forte (voir article sur "La magnitude"). L'éclat intrinsèque varie d'une étoile à l'autre, mais également au sein d'une même étoile au cours de son évolution.

La luminosité intrinsèque d'une étoile dépend de son rayon et varie comme son carré. Ainsi, plus une étoile est grande, plus elle dispose de surface par laquelle elle peut irradier. Les étoiles les plus lumineuses sont donc celles dont le rayon est le plus grand.

Pour connaître la luminosité absolue d'une étoile, il suffit de mesurer la distance de l'étoile (avec la méthode de la "Parallaxe" par exemple) et de la comparer à la luminosité apparente.

Avec la température et l'éclat absolu d'une étoile, on peut classer les étoiles entre elles.

Diagramme HR

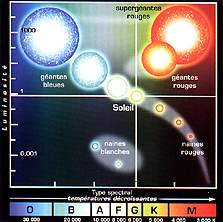

Au début du XXe siècle, le Danois Ejnar Hertzsprung et l'Américain Henry Norris Russel poursuivent les mêmes recherches indépendamment l'un de l'autre. Tandis que l'un s'attache à étudier la luminosité des étoiles, l'autre s'intéresse à leur température. La réunion de ces travaux, en un seul graphique, va donner naissance au diagramme dit de "Hertzsprung et Russell", à savoir le diagramme HR.

En 1913, Russell a reporté sur un graphique toutes les étoiles dont on connaissait alors la distance (Hertzsprung faisait la même chose, à peu près en même temps). Il les classa selon deux axes. L'un, vertical, donnait la magnitude absolue visible et l'autre, horizontal, indiquait la température. Il apparut que plus la luminosité absolue d'un astre est élevée, plus sa température l'est aussi. En 1913, Russell a reporté sur un graphique toutes les étoiles dont on connaissait alors la distance (Hertzsprung faisait la même chose, à peu près en même temps). Il les classa selon deux axes. L'un, vertical, donnait la magnitude absolue visible et l'autre, horizontal, indiquait la température. Il apparut que plus la luminosité absolue d'un astre est élevée, plus sa température l'est aussi.

Cette relation s'est traduite sur le diagramme, sous la forme d'une bande d'étoiles allant de bas à droite en haut à gauche. Les astronomes l'appellent la "séquence principale". Mais il apparut aussi, sur le diagramme de Russell, une petite bande d'étoiles montant vers la droite sur laquelle, à mesure que la luminosité augmentait, la température diminuait. Etant donné que la luminosité d'un corps augmente d'autant plus que sa température est élevée, pour comprendre ce fait, il n'y avait qu'une explication : il existait des étoiles d'autant plus grosses qu'elles étaient froides. Leur grande surface compensait donc le déficit de flux stellaire qu'aurait dû entrainer la baisse de température.

Cette découverte a été la première avancée en matière d'évolution stellaire, car il a ensuite fallu expliquer comment de tels astres, volumineux et froids, parvenaient à se créer.

Aujourd'hui, les astronomes savent parfaitement comment interpréter la répartition des étoiles sur le diagramme HR. La séquence principale contient tous les astres jeunes ou en pleine maturité. Cela signifie qu'ils sont en train de brûler leur combustible initial. Leur place vers le haut, ou vers le bas, du diagramme est déterminée par leur masse. En effet, plus une étoile est massive, plus elle est chaude et plus elle est lumineuse. Aujourd'hui, les astronomes savent parfaitement comment interpréter la répartition des étoiles sur le diagramme HR. La séquence principale contient tous les astres jeunes ou en pleine maturité. Cela signifie qu'ils sont en train de brûler leur combustible initial. Leur place vers le haut, ou vers le bas, du diagramme est déterminée par leur masse. En effet, plus une étoile est massive, plus elle est chaude et plus elle est lumineuse.

Au bas de la séquence principale se regroupent les étoiles les plus petites, dont les masses se situent entre 0.08 fois et 0.8 fois celle du Soeil. Toutes ont une durée de vie supérieure à celle de la Voie lactée (estimée à 13 milliards d'années). Elles sont les plus nombreuses, puisqu'elles représentes 90 % de la totaité des étoiles naines.

Vers le centre de la séquence principale se trouvent les étoiles naines (entre 0.8 et 8 masses solaires), correspondant aux 10 % restants.

Enfin, le haut de la séquence principale contient les étoiles massives (de 8 à 120 masses solaires) dont le nombre représente à peine 1 % de la totalité des étoiles de la Voie lactée.

Toutes les étoiles évoquées précédemment ne resteront pas indéfiniment à leur place sur le diagramme. A mesure que le temps passe, elles brûlent de plus en plus leur gaz, et se déplacent lentement jusqu'à rejoindre d'autres zones du diagrammes.

Page non trouvée dans comprendre_pages

Auteur : Didier Walliang

Date de création : 11/03/01

Source : "Le grand livre du ciel" (BORDAS) et "Astronomie Pratique" (HACHETTE)

|